���g���V���b�N�ƃI�C���V���b�N��

�ΏǗÖ@

���������A��������Ƃ����Ǝq���̍��N�W���Ă����؎���v���o���B�����������ʐ^���x�[�X�ɍ�������͊G���x�[�X�ɐ؎�̃f�U�C�������Ă����B

USA �ɂ� National Park �Ƃ����V�X�e��������S�Ċe�n�̎��R�ƁA�����Ă̑哝�̂Ȃǂ̐��Ƃ��w�肳��Ă���B

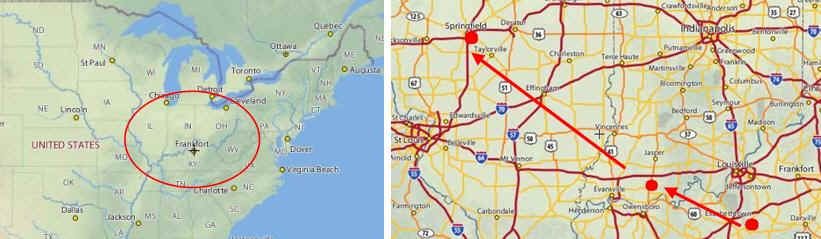

�����J�[���̏ꍇ�́A�O�̏ꏊ�����������Ƃ��ĕۑ�����Ă���B���܂ꂽ�ۑ������̓P���^�b�L�[�̒n�ɍČ�����Ă���B���N�����a

200 �N����������A200 �N���O�̊ۑ������͓��R�c���Ă��Ȃ��B��{���n�����܂ꂽ�̂�

1836 �N�Ń����J�[���͂��� 27 �N�O�ɐ��܂�Ă���B���N������N���܂ʼn߂������C���f�B�A�i�̓암 (���݂� Lincoln City �ƌ���)�A�����đ哝�̂ɂȂ�܂ʼn߂������Ƃ��c��C���m�C�̃X�v�����O�t�B�[���h (Springfield) �����������ɂȂ��Ă���B

(Music: Wonderland by Maksim)

(�����J�[���̉Ƒ����H�������[�g)

�P���^�b�L�[�̒n�ɂ́A�߂��Ƀ}�����X�ߓ��� (Mammoth Cave) �̍�������������A�����߂�����̂ő������₩�ł���B����ɔ�ׂăC���f�B�A�i�̕��͓c�ɂł܂��ɂ͂Ȃɂ��Ȃ��B�����K�₵�����͏t��Ƃ������Ƃ�����A�����قɂ͐��l�����K��҂����Ȃ������B�����J�[���̓I�n�C�I��ɍs���ēn���M�̎�`�������ď��������҂����Ƃ����B�����ŁA�I�n�C�I��֏o�Ă݂��B�Ƃ��낪�����Ȃ��Ƃ���ɍ��R�Ɨ�p�������ꂽ�̂ł���B���q�͔��d�����Ǝv�������A�ΒY�ɂ��Η͔��d���������B���̎ʐ^�ŁA��p���̂��ɂ��鉌�˂� 310 �� �����瓌���^���[�Ɠ����̍����ł���B

�@(Rockport, IN)

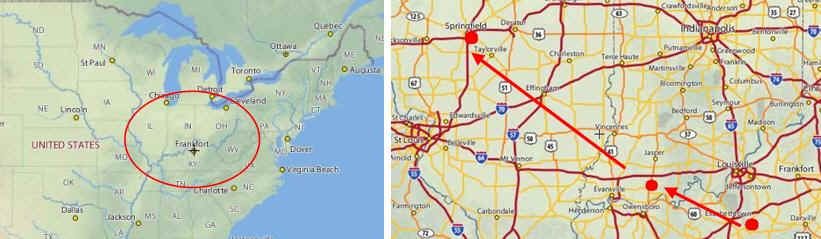

�Η͔��d�Ɋ֘A���� CO2 �̔r�o�ʂ̊T�ςł���B���������Η͔��d������� CO2 �̔r�o�ʂ��A�l�̊����ŏo�Ă��� CO2 �̒��ł͍ł������āA���E�̖�R�����߂�B1997 �N�� COP3 �̋��s�c�菑�ɂ����āA���{�͉������ʃK�X�̔r�o�ʂ� 2008 �N���� 12 �N�܂ł̊��Ԓ��ɁA1990 �N�̔r�o�ʂ�� 6 �� �팸���邱�Ƃ���Ă���B�����2020 �N�܂ł� 1990 �N�� 25 �� ����ڎw���Ƃ����ڕW���f���Ă���B

http://www.iae.or.jp/energyinfo/energydata/data6009.html

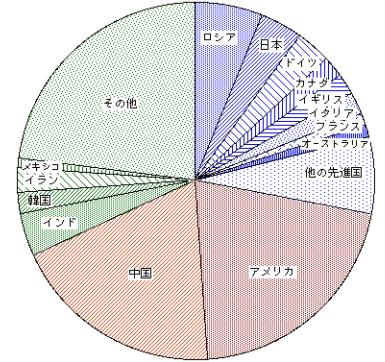

���ɍ��ʂ� CO2 �̔r�o�ʂ͉��}�̂悤�ł���B�F�̍��͋��s�c�菑�ō팸�`��������B�ΐF�̍��ƒ����͋��s�c�菑�ō팸�`�����Ȃ��B�܂��A�A�����J�͋��s�c�菑�ɎQ�����Ă��Ȃ��̂ō팸�`�����Ȃ��B

http://www.iae.or.jp/energyinfo/energydata/data6009.html

����ɉ��g���K�X���팸����ƌ����Ă����ɋ��̂�����b�ł���B�A�����J�� 2012 �N�܂ł� 7 �� �� CO2 ���팸����̂� 240 ���l�̐E��D�� 3000 ���h���̕��̌o�σC���p�N�g������Ƃ̎��Z������B����͈�Ƒ������� 2700 �h���̌����ƂȂ�A���̏������ɂ��B�̐ŋ�����̌����� 931 ���h���ɑ������邱�ƂɂȂ�Ƃ����B�܂��ACO2 ���팸��������Ƃ����Ă��n���̉��x��ς�����Ƃ����ۏ�͂Ȃ��B

|

���������̘b�𑱂���B���������̒��ň�ԖK��҂̑����̂̓m�[�X�J�����C�i�ƃe�l�V�[�̊Ԃɂ���O���[�g�E�X���[�L�[�}�E���e�������ł���B���̌����̐ݗ��ɂ͓��{�l���ւ���Ă���B���o�g�� George Masa ���� Masahara Iizuka (1881-1933) �ł���B1905 �N�A�ނ�24�̎��ɍz�R�w���w�Ԃ��߂ɃR�����h�֗����B�����̎���Ȃ̂ő����̂ł���B���̌�A���e���S���Ȃ�w����ăm�[�X�J�����C�i��Asheville �֗�������B�����c��R������z�e�� (Grove Park Inn) �œ�������A�ʐ^�����o�c�����B�����āA�O���[�g�E�X���[�L�[�}�E���e���ɖ������ĎR�X�̎ʐ^���B��Ȃ���A���]�Ԃ̎ԗւō���������@�ŋ����𑪂�O���[�g�E�X���[�L�[�}�E���e���̒n�}���쐬�����B�����̎ʐ^�ƒn�}�����������ݗ��ւƌ��т����̂ł���B1929�N�̑勰�Q�̊��\���Ŗw�ǂ̋����������炵���B�ЂƂ�A�a�@�ŖS���Ȃ����Ƃ����B�S���Ȃ������N�ɍ����������ݗ����ꂽ�̂ł���B�O���[�g�E�X���[�L�[�}�E���e���̃s�[�N�̂ЂƂ� Masa Knob �Ɩ��Â����Ă���B |

�O���[�g�E�X���[�L�[�}�E���e���̓A�p���`�A�R���̈ꕔ�ł���B�A�p���`�A�R���͐��S�ɕK�{�̔S���Y(�����Y)���L�x�ł���B�k�̓y���V���x�j�A����E�F�X�g�o�[�W�j�A���o�ăP���^�b�L�[�܂ō��Ȃ��ΒY�����Y����Ă���B�P���^�b�L�[�� Blue Heron �Ƃ����ΒY�̔p�B�Ղ́ABig South Fork �Ƃ��������������̉��O�����قɂȂ��Ă���B���̒Y�z�� 1937�N ���� 1962�N �܂ʼnc�Ƃ��ꂽ�B�̂͐ΒY���^�S���ɁA���͊ό���Ԃ��������B

(Big South Fork ���������� Blue Heron �z�R�̉��O������)

�A�p���`�A�R���̐ΒY�́A���S�Ƃ̎Ηz���ƂƂ��ɐ��Y�ʂ��������B�A�����J�̐��S�Ƃ̐��ނ͖ڂ�����ł���B���^�ŏd�����̌�����������A�ΒY�̌������n�߂邽�߂Ƀy���V���o�j�A�̃��[�n�C (Lehigh) ��w�֗����B���̑�w�́A�����̃x�c���w�� (Bethlehem) �Ƃ������ɂ���B�����ɂ͂����āA�y���V���o�j�A�����̃s�b�c�o�[�O�Ɠ��l�A���S�Ƃ̗������ɂ߂��x�c���w�����S�����������Ƃ���ł���B���݂̓X�N���b�v�����ꂽ�v�����g�����炯�o����Ă���B�x�c���w���X�`�[���̌������͑�w�֊���Ă���B

(Bethlehem Steel)

���{�̐��S�Y�Ƃ͂����܂ł͂Ȃ�Ȃ������B���݂̓��{�ł́A�ΒY�̔����͐��S�p�̌����Y�Ƃ��Ďg�p����Ă���B�Η͔��d�̎l���̈�͐ΒY���R���ł���BCO2�r�o�ʂ����炷�Ƃ������Ƃ͂����̎Y�ƍ\����ς���Ƃ������Ƃł�����B���ǂ͐E�Ƃ̐������炵�o�ϊ������ɂԂ�����B�Ȋw�I�������Ȃ����������CO2�����炷�ׂ����Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��B

�G�l���M�[���x���������A��Ηʂ��͏��Ȃ����͔��d�A�o�C�I�R���Ȃǂ̑�փG�l���M�[�ŁA�Η͔��d��u��������͍̂��{�I�ȉ����Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�o�ϊ������k�����邵���Ȃ��P�Ȃ�Ώ��Ö@�ł���B

�A�p���`�A�R���̑����ł���B��L�ŏq�ׂ��x�c���w������s�b�c�o�[�O�����ē����琼�֎Ԃōs���ƁA�B�s�̃n���X�o�[�O (Harrisburg) ���߂��������肩�琳�ʂɓ�k�ɘA�Ȃ鐷��オ�����R���ڂ̑O�ɗ����͂�����B���ꂪ�A�p���`�A�R���ŁA���̃I�n�C�I�B�܂ŎR�������B�n���X�o�[�O�̓t�B���f���t�B�A�Ƃ��s�b�c�o�[�O�ɔ�ׂ�Ə����Ȓ������B�̒������Ƃ������ƂŏB�s�ɂȂ��Ă���B

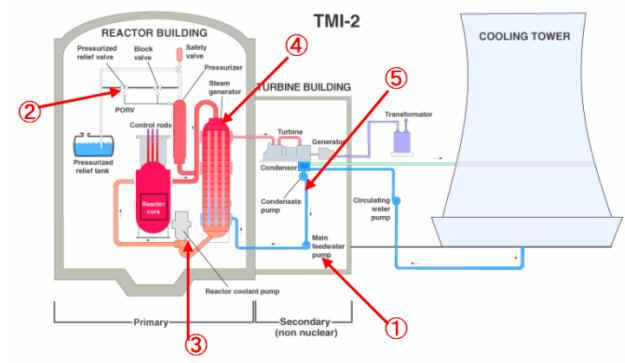

�n���X�o�[�O�̓쓌10�}�C�� (16 km) �̂Ƃ���̃T�X�P�n�i�� (Susquehanna R.) �ɒ��B������B���ꂪ�X���[�}�C���� (Three Mile Island) �ł���B�����̓X���[�}�C�� (��5 km) �ō����̎ʐ^�Ō���悤�ɑ傫�Ȓ��B�ł���B

���B�̒���1979�N�Ɏ��̂ŗL���ɂȂ����E��Ɏ����悤�Ȍ��q�͔��d��������B��̃��j�b�g������A�E���̃��j�b�g�Ŏ��̂��N�����BTMI-2 (Three Mile Island Unit 2) �Ƃ��Ēm����B���̎��̂́A�I�C���V���b�N����ɁA���҂��ꂽ���q�̓G�l���M�[�ɑ��l�K�e�B�u�̈�ۂ�^���邱�ƂɂȂ����B

���̂� 1979�N3��28�������l���ɋN�����B�v���p��C�n�ɕs�������������ĒE�����o�����̕ق����A�勋���|���v�@����~�����B���̌��ʁA�{�C���[�̉��x���㏸���A���q�F�ƃ{�C���[���z���Ă����p���̉��x���オ��A�����Ĉ��͂��㏸�����B����ɁA���͂����߂ɋً}�o���u�A���J�����B

(TMI-2: �����猴�q�F�A�{�C���[�A�^�[�r���A��p���ō\�������)

�^�]���̓o���u�A���J�����̂�F���������A���͂���������������̂ƍl�����B�o���u�A�̊J�x�������v��͂Ȃ������B���ۂɂ́A�M�ɂ��J�����܂܌Œ����Ă��܂����̂ł���B���q�F�ƃ{�C���[���z���Ă����p���B��⋋���邽�߂ɁA�⋋�|���v���N�������B��p���̈��͂������蕦�����Ă������߁A��p���n�C�̃��x����100���������Ă����B�^�]���͕⋋�|���v���~�����B�܂��^�]���́A��p���B�̏z�|���v���U���ɂ��j���h�����߂ɒ�~�����B�o���u�A���J���A��p���B�̗ʂ����|�I�ɕs�����Č��q�F�̉��x���㏸������Ԃ��������B�{�C���[�A�^�[�r�����z���Ă��鐅�D��⋋����ً}�̕⋋�|���v���������B�������A���̕⋋�|���v�͓���O�̃e�X�g�̌�A�o���u���߂�ꂽ�܂܂ɂȂ��Ă����̂ł���B��p���B�̏z�|���v���ċN������ė�p�����܂�15���ԍ����̏�Ԃ��������B

����CO2�����{�I�ɍ팸���悤�Ƃ���Ȃ�ACO2��r�o���Ȃ����q�͔��d�������Ɉ���I�ɉ^�]���邩���d�v�ƂȂ�B��Ɏ������悤�ɔ��d�̃G�l���M�[���́A�t�����X�͌��q�͂�80�����߁A�X�E�F�[�f���ł͌��q�͂�50���ʼn��ΔR���̐�߂銄�����قڃ[���ł���B���q�͔��d�Ŏ�v�ȃG�l���M�[��d���͉̂\�Ȃ͂������A1986�N�̃`�F���m�u�C���������̂�����Ɉ��S���̖��ɑ傫�ȉe�𓊂��������B

�G�l���M�[�̍��i�͐Ζ��A�V�R�K�X�A�ΒY�̉��ΔR���ł���100�N�͘d����B���ɑ����̂����q�̓G�l���M�[�ł���B���������100�N�ȏ�͑��v�ł���B�ɂ�������炸�A�Đ��G�l���M�[�Ƃ��N���[���G�l���M�[�Ƃ�������G�l���M�[�����Ă͂₳��Ă���B�ʓI�ɂ͔��ɏ��Ȃ��R�X�g�������̂ɋ~���傩�̂悤�Ȏ�舵���ł���B�I�C���V���b�N�̎��ƑS�����l���B�Ώ��Ö@�Ƃ��Ă͗ǂ��̂����A�G�l���M�[�̑�ւ܂���CO2�̔r�o�ʂ����炻���Ƃ��Ă����{�I�Ȏ��ÂƂ͂Ȃ�Ȃ��B

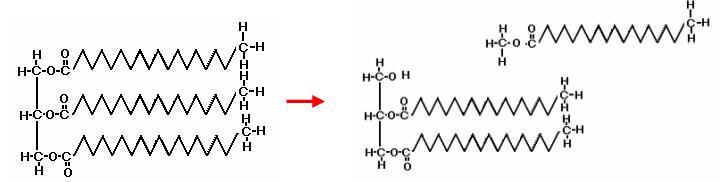

�Đ��G�l���M�[�Ƃ��Ă��Ă͂₳��Ă�����̂Ƀo�C�I�G�l���M�[������B�A���ɂ͖������܂܂��B�Ă�Ղ�����A���̖����ɗR������B�����̓A���R�[���Ǝ��b�_�̃G�X�e���ł���B�A���R�[���̓O���Z�����ŎO�̎��b�_���������Ă���B���̃O���Z�������_���A���J����G�}�Ƃ��āA���^�m�[���ŊȒP�ɒu�������邱�Ƃ��ł���B���ꂪ�G�X�e�����������ŁA�ł������b�_�̃G�X�e���͎O���̈�̑傫���ɂȂ�B���_�͊����̃f�B�[�[���R���ɋ߂��B�o�C�I�f�B�[�[���ƌ�����B

�A���̔p�����y������ƃ��^�m�[���܂��̓G�^�m�[�����ł���B�G�^�m�[��(�܂��̓��^�m�[��)���K�\�����ɍ����ăK�\������ߖ邱�Ƃ��ł���B�K�\�z�[���ƌ��� (�K�\���� + alcohol or �A���R�z�[��) �B�G�^�m�[���̊��S�R�Ă̂��߂̋�C�̓K�\������菭�Ȃ��B���̂��ߎԂɓ�������Ă���R���s���[�^ (ECU – electronic control unit) �ŋ�R���R���̑g���ɉ����ĕς���悤�ɂ��Ă���B

���{���A�����J�������̃v���Z�X�͂قړ����ŁA�o�肵��1�N����Ɍ��J�����B�����A �^�C�v�ƌ�����B���̂����R���������ꂽ���̂̂ݓ����̐R��������B�����āA�����Ƃ��ĔF�߂�ꂽ���̂� B �^�C�v�ł���BA �^�C�v�̓����őS�Ă̏o�肳�ꂽ���̂���N����Ɍ�����BECU �œ��R�@�ւ��R���g���[������͓̂��{�̂��ƌ|�ōŋ߂ł������� A �^�C�v���Ȃ킿���{���J����������B����A�A�����J�� GM, Ford �ɂ����R�@�ւ̓����� ECU �֘A�Ɍ��炸�قƂ�nj�������Ȃ��B

�č��̎����ԎY�Ƃ�1980�N��A���^�ŔR��̗ǂ����{�Ԃ̗A���ɂ��A�傫�ȑŌ��������B���ꂪ�A�W���p���o�b�V���O�̂ЂƂ̌����ɂ��Ȃ����B1983�N�ɃA�����J�ɗ����̂����A�Ԃ����A�A�����J�l�Ɉӌ������߂��B�ނ́A���{�Ԃ��Ƃ����B20�N�ȏ���O�ɃA�����J�̎����ԉ�Ђ��������肵���Ή�������Ă���� GM�̔j�]�͂Ȃ��������낤�BGM�͍ď��Ŏ����������悤�����A���̏o������Ă���ƁAGM���܂߂ăA�����J�̎����ԉ�Ђ͈ˑR�Ƃ��ē���̂��킩��B

GM �Ȃǂ̎����ԉ�Ђ̂���f�g���C�g�́A�����Z��ł���R�����o�X����Ԃ�4���Ԃł���B�C������ŁA�������݂̓J�i�_��Windsor�ł���BWindsor���͎̂Ԃ����ʍs�ɂȂ�ȊO�̓A�����J�T�C�h�Ɩw�ǂ����Ȃ��B���̎ʐ^�Ŏʂ��Ă���̂̓f�g���C�g�Ŏ�O���J�i�_�� Windsor �ł���B��O�̋���n�����Ƃ���ɃJ�i�_�̓����Ǘ��ǂ���B�J�i�_�ɂ����Ă͓��{�̏���łɑ�������ŋ��Ƃ��āA�J�i�_�A�M���{�̕��i�T�[�r�X�łƏB�Łi�e�B�ɂ���ĈقȂ�j��2��ނ�����B���킹��12���ȏ�ɂȂ�B�ꎞ�؍ݎ҂͎����A�镨�i�̈ꕔ�Əh�����Ɋւ��ẮA�����Ǘ��ǂ̂��ɂ���ƐœX�̂Ƃ���Ń��V�[�g�������ĕ����߂����邱�Ƃ��ł���B

35�N�O�ɏ��߂ĎԂ����������v���o���B���X�G���W�����|����ɂ������Ƃ��������̂����A�ŋ߂̎Ԃ͂܂���肪�Ȃ��B�������Z��ł���Ƃ���̓V�J�S�ɋ߂��������ŁA�~�́[20�����炢�ɋC����������B����ł��G���W���̃X�^�[�g�ɖ��Ȃ��B����� ECU �ɂ��R���g���[������Ă��邩��ł���B���N�̏t�A�g���^�̎����ԂŃA�N�Z���̕s����A�����J�ő傫�Ȗ��ɂȂ����̂͋L���ɐV�����B��肪���G�ɂȂ����̂� ECU �̃R���g���[���ɖ�肪�Ȃ������̂��ǂ����ł���B�R���s���[�^�̕s�����肷��̂͂Ȃ��Ȃ�����B

�u�h���C�o�[�̈Ӑ}�ɔ����������������N�����R���s���[�^�[�ُ̈��d���V�O�i���̊��̉\���v�ׂ邽�߁A�ĉ^�A�ȓ��H��ʈ��S�ǂ͍q��F���ǁiNASA�j�ɋ��͂��˗������B�g���^�͂���܂łɁA�Ӑ}���Ȃ������Ɋ֘A�����d�q����ʂł̖��͌�����Ȃ������ƕ����B�܂��A�č��̒����ł��g���^�̖�肪�G���W���̓d�q����ɂ���Ĉ����N�����ꂽ�؋��͔����ł��Ȃ������B

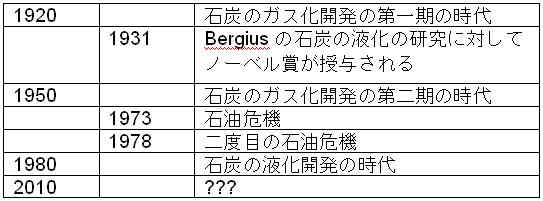

�L�@�p������ΒY�Ȃǂ�1000���ȏ�Ŏ_�f�𐧌����ĕ���(�s���S)�R�Ă���ƁA��_���Y�f�̑���Ɉ�_���Y�f�Ɛ��f����̂ɂ����K�X��������B���̃K�X����A�t�B�b�V���[�g���v�V�� (Fischer-Tropsch) �����ŒY�����f��������̂ō����K�X�ƌ�����B�t�B�b�V���[�g���v�V�� (FT) �����͍H�Ɖ�����Ă���B��A�t���J�̃T�\�[�� (SASOL) �Ђ͗L���ł���B�ΒY�ƓV�R�K�X�������ɂ��Ď�X�̍����Ζ����i������Ă���B�����̃f�B�[�[���R���̑啔���͂��̕��@�ō�������Ă���B��A�t���J�ł́A�A�p���g�w�C�g��������������Ƃɂ�荑�ۓI�ɌǗ����ĐΖ���A���ł��Ȃ������B���̂��߂�FT�������p�����Ă����Ƃ����o�܂�����B

CO, H2 �̍����K�X�̑g���͎��̐����K�X�V�t�g������ CO �� H2 �̑g�����ς��邱�Ƃ��ł���B

![]()

��(���邢�̓X�`�[��)�́A�Y�����f�����������ŔR���d�r�p�̐��f�����Ƃ��ɂ��d�v�ł���B�����������CO, H2 , CO2, H2O �̓i�t�T�Ƃ͂܂��ʂ̃��[�g�ɂ�鉻�w�H�Ƃ̏o�������ł�����B�Ζ����w���n�܂�O��1955�N�������{�ł��A�ΒY�̔������_���ɂ��K�X������v���Z�������w��ЂŌ������ꂽ���̂ł���B�]���āA�����K�X���x�[�X�ɂ����v���Z�X�͐��������̃o�C�I�}�X�Ɍ��炸���Ύ�����L���ɗ��p���邽�߂ɂ����l������B�����K�X�� CO �͎_�f���܂ނ��獇���K�X���烁�^�m�[���A���邢�̓z�����A���f�q�h�Ȃǂ̎_�f���܂މ��������������đ��̊e��̉���������������̂����P�ʂ��Ȃ킿�������悢�B����̓I�C���V���b�N���1980�N���玵�N�ԍH�ƋZ�p�@�̑�^�v���W�F�N�g�̉ۑ�ł��������B

�Ζ��A�V�R�K�X�A�ΒY�̉��ΔR���͂��Ƃ��ƃo�C�I�}�X�ł���B�n����̒Y�f�͏z���Ă��āA�ʓI�ɂ͈��ƍl������B��C���̓�_���Y�f�́A�Y�f�̌`��ς����������ł���B��_���Y�f�� CaCO3 �Ȃǂ̖��@���ƁA�A�����o�R�������ΔR���̗L�@���Ƃ��ďz����B���ΔR����R�₷�ƌ��̓�_���Y�f�ɖ߂�BCO2 �͋��ɓI�ɂǂ��܂ő������邾�낤���B�S���ΔR����R�₷���̂Ɖ��肵�Đ����ł���B1,000 ppm ���z���邱�Ƃ͂Ȃ��B

CO2 �͐l�ނ̗��j��� 300 ppm

�O��Ƌ����قLj��ł������B�������A�n���̗��j��ł����} �Ɏ����悤�ɂ��Ȃ�ϓ��������̂Ɛ��肳��Ă���B

���݂��3��6700���N�O����2��8900���N�O�܂ł��ΒY�I�ƌĂꑽ���̉��ΔR�����������ꂽ�����ł���B�}����A�ΒY�I�̑O�� CO2 �� 4000 ppm

�ł��������̂Ƃ���B�̖����ʂ̊m�F�����ʂɑ��銄���́A�Ζ� �� 50 %

���炢�ΒY �� 10 % ���炢�ƌ��ς����Ă���B �ΒY�̖̉����ʂ́A BP (Britich Petroleum) �̃f�[�^�ɂ��ƐΖ��� 4 �{�ł���B�]���āA�S�Ẳ��ΔR����R�₵��, CO2 �ɊҌ������4000ppm�� CO2 �̂��� 25% ����C���ɖ߂邱�ƂɂȂ�B���̗ʂ� 1000 ppm �ł���B

�Đ��\�G�l���M�[ (Renewable Engergy) �́A�n�M�ȊO�͂��Ƃ͑��z�G�l���M�[�ł���B�]���ăG�l���M�[���x�����ɏ������B

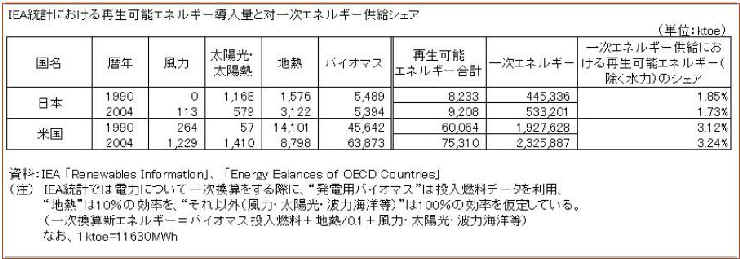

���g����Ƃ������Ƃ���ł͂Ȃ��A1973 �N�̃I�C���V���b�N�ȗ��A�Đ��\�G�l���M�[�̊J���ɂ͊S��������Ă���B���݁A�R�X�g�������o�C�I�}�X�ȊO�͂��̑S�G�l���M�[�ɐ�߂�V�F�A�[�͔��X������̂ł���B�ȉ��ɐ��͂��������A�S�G�l���M�[�ɐ�߂銄�����������B

�o�C�I�}�X�̃G�l���M�[�ɐ�߂銄���͓��{���A�����J�������ł���B�o�C�I�}�X�͋�C���� CO2 ���Œ肵�Ăł�������������A�R�₵�� CO2 ���������Ă� CO2 �̃o�����X�͕ς��Ȃ��Ƃ����l�����ł���B�������A�l�������͑����킯�ŁA�H���Ƌ������Ȃ��ϊ��Ƃ��̗��p�łȂ�������Ȃ��B

���z�G�l���M�[�͖��x�����������A������d�C�֕ϊ����鑾�z�d�r�͂܂������ł���B�͍̂����Ȍ������̃V���R�����g���Ă������A���͒l�i�̈�������`�̔����V���R���w���g�����������嗬�ɂȂ��Ă���B���w�̔����̂��d�˂Č����ǂ��d�q�𗬂��悤�ɂ�����A�F�f���������ĕϊ��̌�����ǂ�������A���������ǂ����˂������肷��悤�Ȍ���������B���{�ł́A���w���[�J�[�A�����̃��[�J�[�A�Z���~�b�N�̃��[�J�[�A�S�|���[�J�[�ȂǍl�����Ȃ��悤�Ȃ�����Ǝ�̉�Ђ��������s���Ă���B���{�ł͑��z�d�r�Ƃ��������ۂ͓d�C�߂鑕�u�ł͂Ȃ��̂œd�r�Ƃ����̂͐������Ȃ��B���z�G�l���M�[����d�C�G�l���M�[�ւ̕ϊ����u���Ȃ킿�\�[���[�Z�� (Solar Cell) �ł���B���ꂾ���̃��[�J�[���������Ă���̂ŁA���z�d�r�́A�G�l���M�[�����ւ̉����ɂ͏����Ƃ��ʓI�ɂ͏��Ȃ������Ȃ�̂Ƃ���܂ŃR�X�g�͉�����ɈႢ�Ȃ��B

���z�d�r�ȏ�Ɍ���������Ȃ��̂ɁA�R���d�r������B�R���d�r�����z�d�r�ƈꏏ�œd�C��~����̂ł͓d�r�ł͂Ȃ��̂Ő������̓t���[�G���Z�� (Fuel Cell) �ł���B�R���d�r�̎嗬�͉��ΔR���R���̐��f������{���̈Ӗ��ł̍Đ��G�l���M�[�ł͂Ȃ��B�ϊ��������グ����̂ł���B���ƌ����Ă������ԉ�Ђ̌��������������A�d�C���[�J�[�Ƃ��d�͉�Ђ̌���������ł���B���͊�b�I�Ȍ����Ƃ�����萻���@�A�g�ݗ��Ė@�Ȃǎ��p�I�Ȍ����Ɉڂ��Ă���B�R���d�r�����Ȃ�̂Ƃ���܂ŃR�X�g�������邾�낤�B���̎ʐ^�̓��^�m�[�����g�����R���d�r��MP3�v���[���[�։��p�������̂ł���B����͒��ڃ��^�m�[���R���d�r(direct methanol fuel cell�ADMFC�j�ƌ�����B

�o�C�I�}�X���܂ލĐ��\�G�l���M�[�̊J����ڎw���̂͗ǂ��B�������A�ڐ�̑Ώ��Ö@�ɑ����߂����A�G�l���M�[�����̍�����O���ɂ����Ē�����ł݂Ă����������̂ł���B�G�l���M�[�̊J���͌p�����Ă������Ƃ���ł���B�Ⴆ�A�ΒY�̗L�����p�̌����A�J���ɂ͂R�O�N�̎����Ƃ����傫�Ȕg��������B�����͂Ȃ�Ȃ��悤�ɂ��������̂��B